ブログ

【事例付き】相続登記をしないとどうなる?知っておくべき7つのリスクをわかりやすく解説

相続で不動産を取得したとき、多くの方が「相続登記」の手続きを後回しにしてしまいがちです。しかし、相続登記をしないままでいると、思わぬトラブルや負担が生じる可能性があります。

特に2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく怠ると過料が課せられることになりました。本記事では、相続登記をしないとどのようなデメリットがあるのか、実際に起きた困った事例なども交えながら詳しく解説します。

相続登記の重要性と早めに手続きをすることのメリットを理解し、適切な対応ができるようになりましょう。

相続登記をしないとどうなる?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。この手続きを放置すると、以下のような法的リスク、財産管理のリスク、そして税金面での不利益など、さまざまな問題に発展する可能性があります。

- 罰則の対象となり得る

- 相続人の人数が増えて権利関係が複雑になる

- 共有名義になるとリスクもある

- 第三者への無断売却リスク

- 売却や担保設定が困難になる

- 固定資産税の納税が毎年発生する

- 相続税にも影響する

各問題について、例も交えて詳しく紹介します。

罰則の対象となり得る

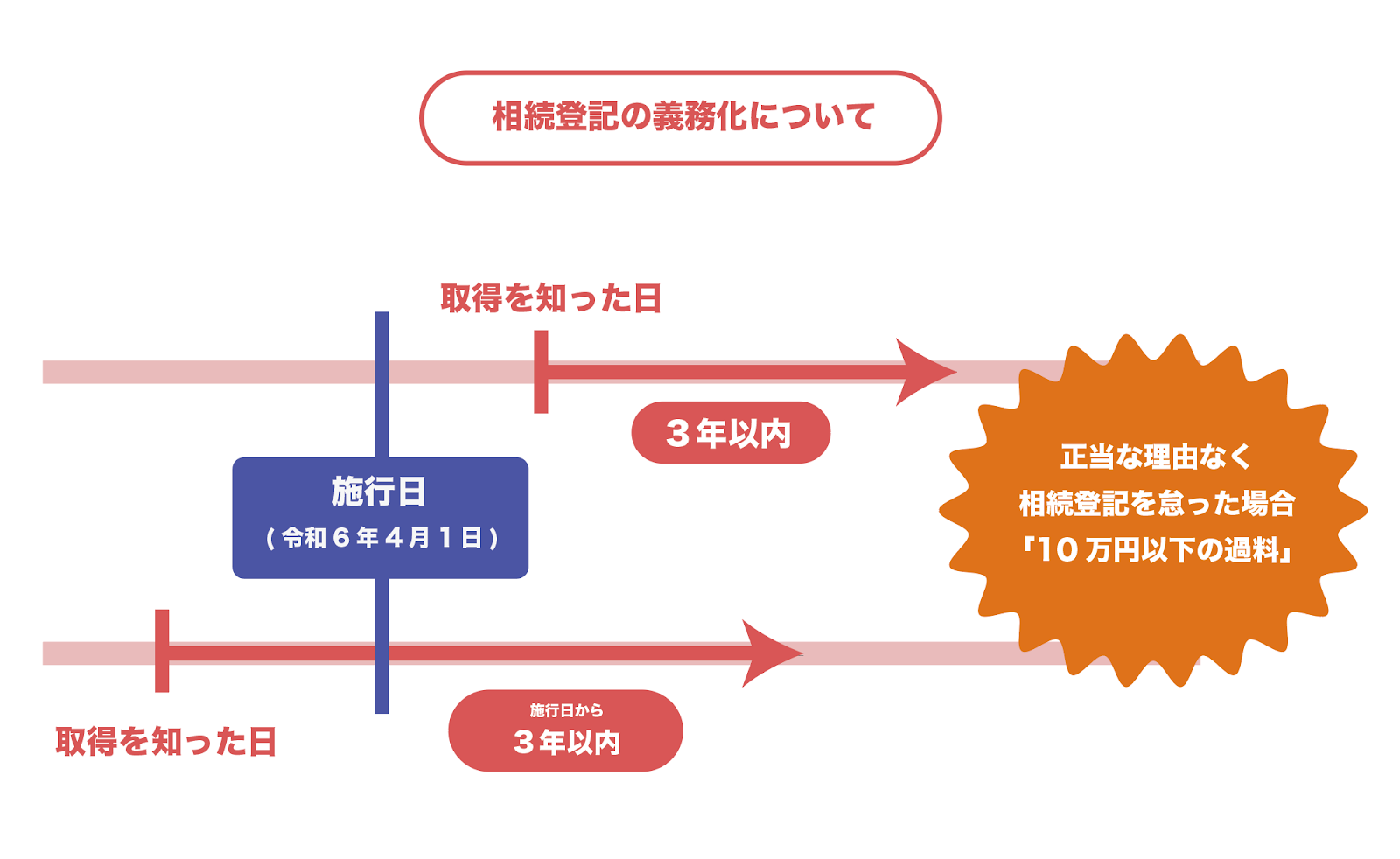

2024年4月1日より相続登記の義務化が始まり、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記を行わなければなりません。正当な理由なく相続登記を怠った場合には「10万円以下の過料」が課せられることになりました。

これは、所有者不明土地問題への対策として導入された制度です。義務化以前は任意だった相続登記も、これからは法的責任を伴う手続きとなりました。

相続登記を行わない正当な理由としては、他の相続人の協力が得られないケースや、相続人調査に時間がかかるケースなどが考えられます。しかし、単なる面倒や忙しさを理由に放置することは認められません。

相続人の人数が増えて権利関係が複雑になる

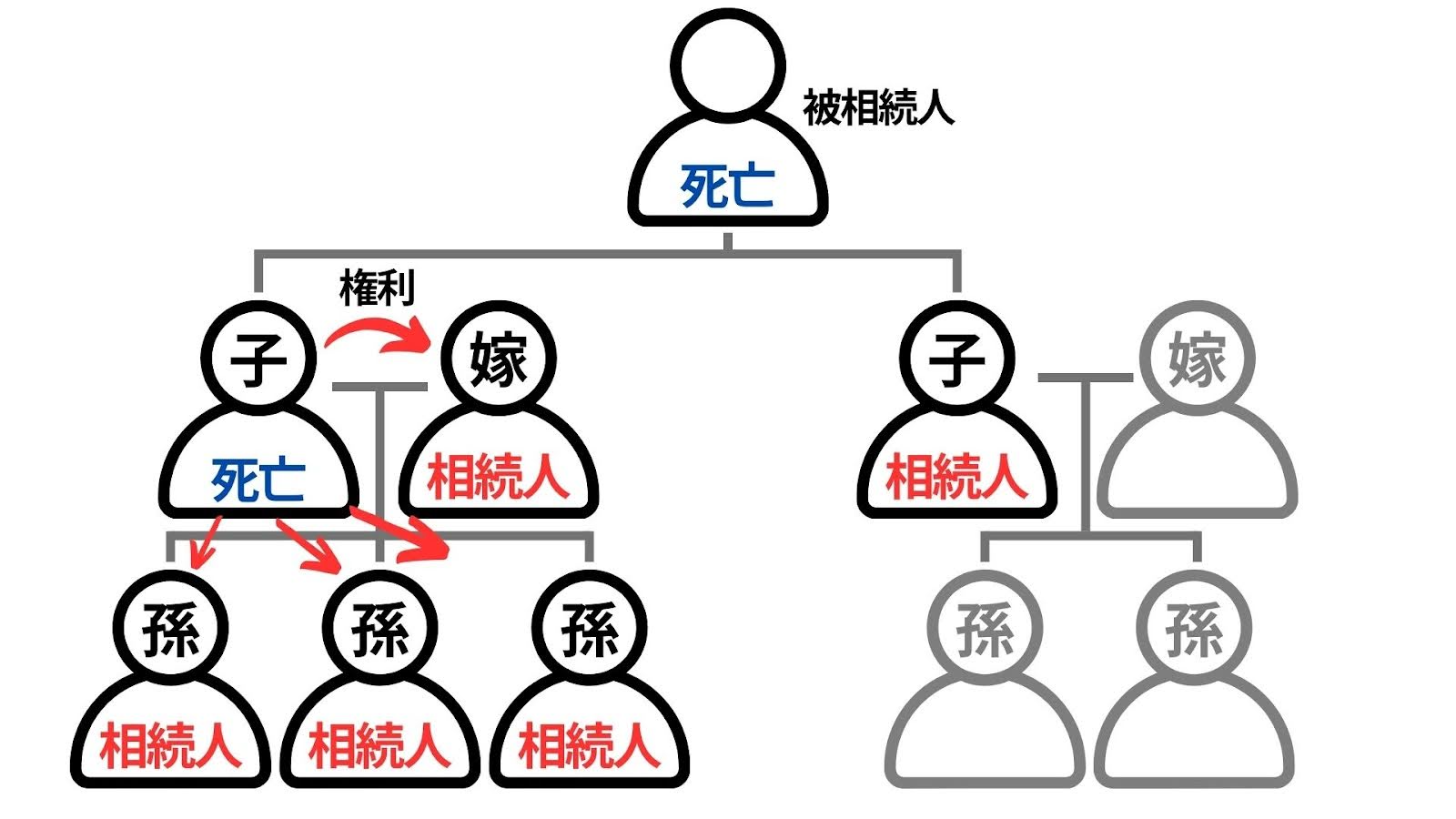

相続登記を怠ると、不動産の所有者が誰なのか登記簿から分かりにくくなり、権利関係が不透明になります。特に、数世代にわたり相続登記を放置すると、推定相続人(権利を持つ可能性のある人)の数が増加し、各人の持分を明らかにすることが困難です。

実際、明治時代から登記が放置された土地で100名以上の相続人が発生し、名義変更に2年以上かかった例もあります。権利関係が複雑になると、誰がどれだけの権利を持つかで争いになるリスクが高まり、専門家でさえ対処に苦労します。

共有名義になるとリスクもある

相続登記をしないまま放置すると、被相続人名義の不動産は法定相続分どおりに相続人全員の共有状態になります。共有者が増えると、不動産の管理・処分に共有者全員の合意が必要となり、意思決定が難しくなります。

相続が繰り返されると共有者がねずみ算式に増加し、一部に所在不明者が出ることもあるでしょう。その結果、不動産の売却や利用について合意形成できず、遺産分割協議が難航したり、裁判に発展するケースもあります。

第三者への無断売却リスク

共有不動産は、各共有者が自分の持分を第三者に売却すること自体は可能です。そのため、知らない他人が共有者に加わってしまい、トラブルになるおそれもあります。

登記名義が被相続人のままだと、第三者は表面上の名義に頼った取引を行う可能性があり、真の相続人が自らの権利を主張できなくなるかもしれません。

実務上も、「登記を放置すると最悪の場合は他人に乗っ取られる被害に遭うおそれがある」と司法書士が警告しています。

法務局も「相続登記を放置すると様々な支障が生じる」ことを周知しており、長期間未登記のまま放置された土地については相続関係が複雑化し権利関係の解決が困難になると警鐘を鳴らしています。

売却や担保設定が困難になる

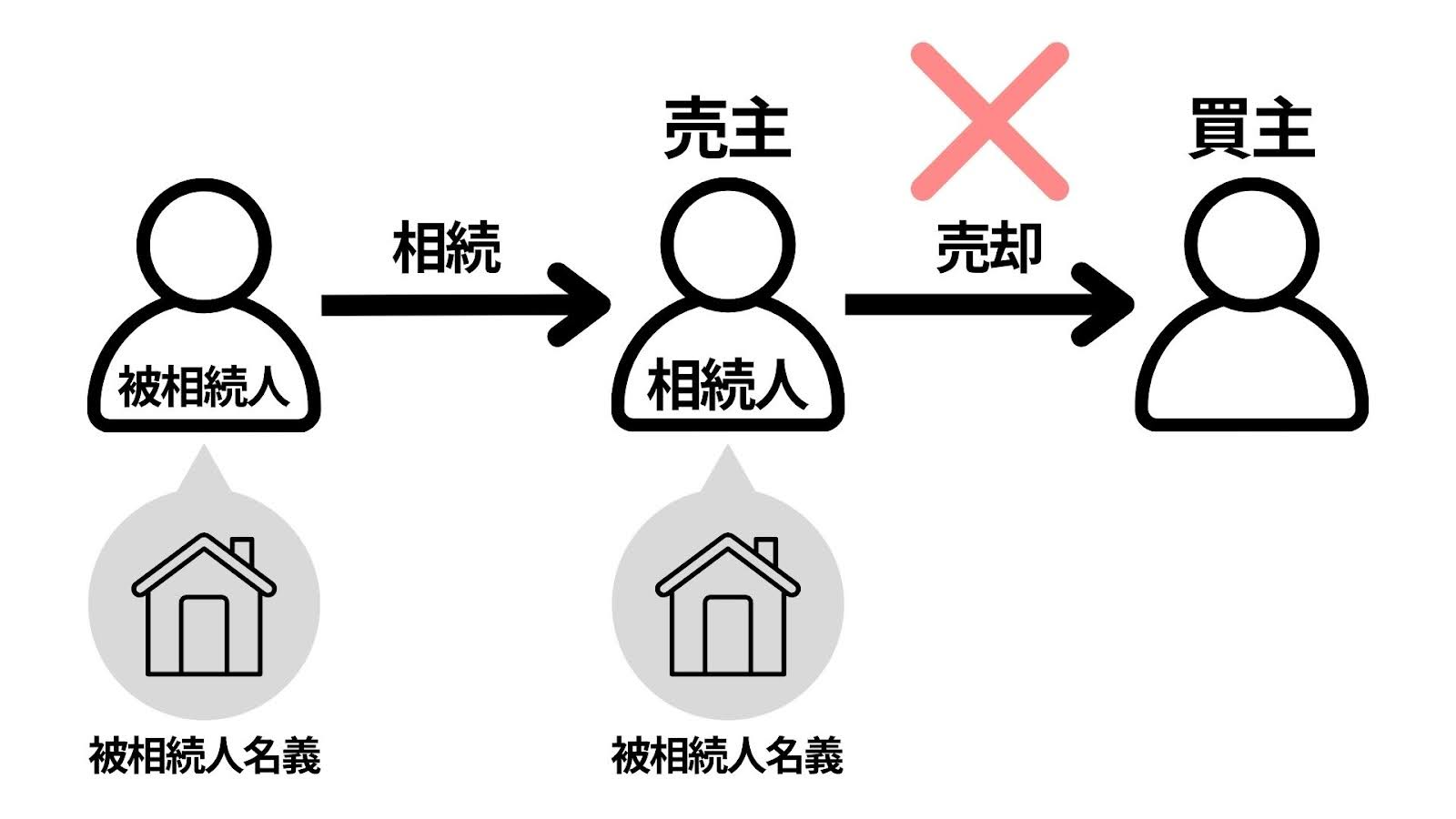

相続登記されていない不動産は、市場での流通や有効活用が著しく妨げられます。買主や金融機関は登記簿上の所有者を確認して取引しますが、名義が故人のままだったり相続人全員の共有名義になっていると、誰と契約すればよいか不明確なため取引を敬遠されがちです。

例えば、不動産を売却しようとしても登記名義人が亡くなった人のままになっていると、売主が本人であると証明できず、買い手はリスクを感じて契約を避けることが多いです。

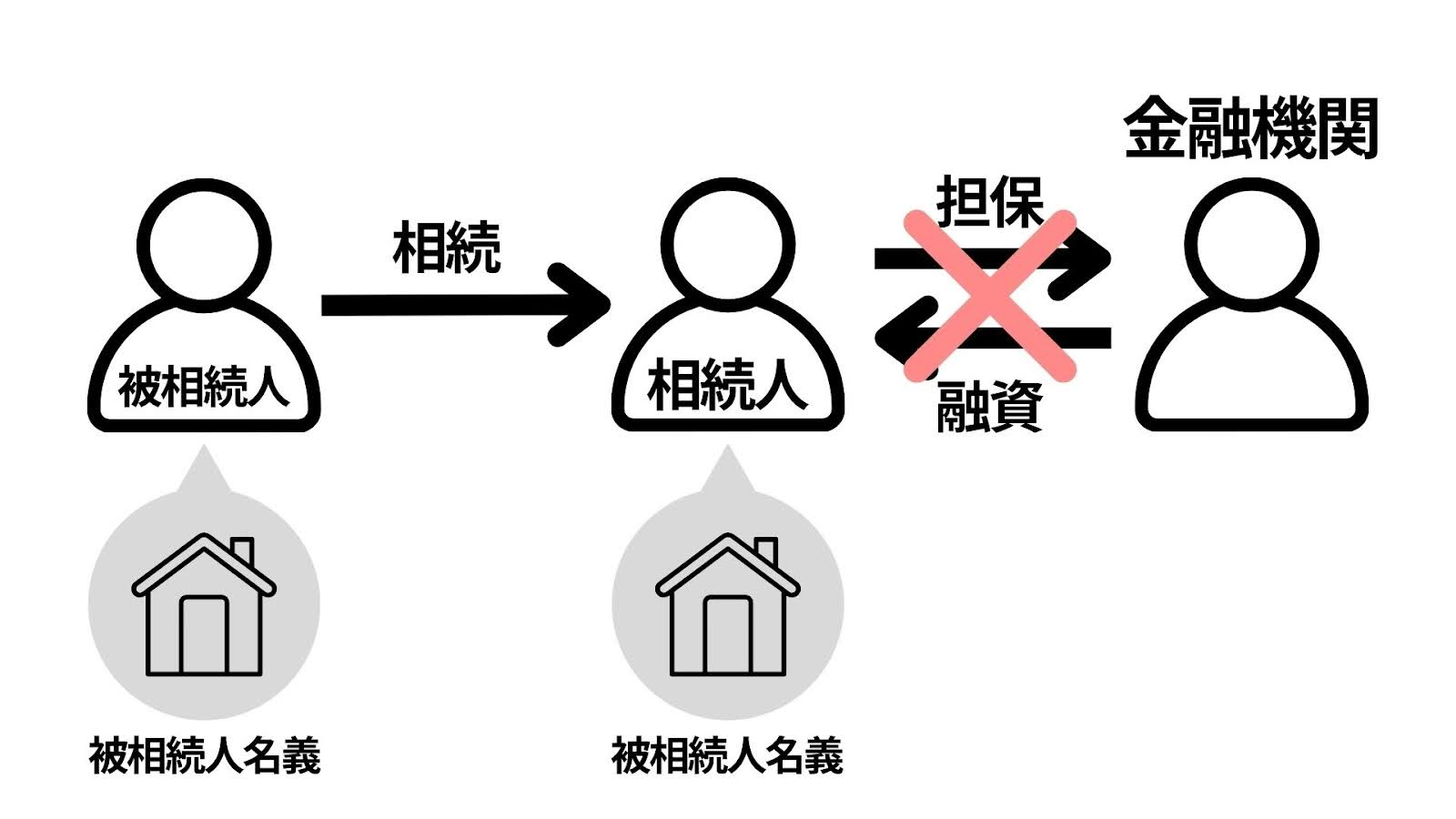

また、土地を担保に融資を受ける際にも、金融機関は正当な所有者に対し、担保提供能力があることを求めます。相続登記が放置され所有者が不明確だと、金融機関は担保評価ができず融資を拒否します。

つまり、相続登記をしないと、不動産を売却して現金化することも、担保に入れて資金調達することも困難になってしまうのです。

固定資産税の納税が毎年発生する

不動産を相続すれば、登記をしていなくても毎年の固定資産税の納税義務は免れられません。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されますが、名義人が故人のままの場合でも相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

相続人の間で「誰が払うか」が決まっていないと滞納が生じやすく、放置すれば延滞金が加算され負担が増大するでしょう。さらに、税金を長期間滞納すると自治体が差押えを行う可能性があります。

登記を放置しても税負担から逃れられず、かえって未納による財産差押えというリスクを招きます。

相続税にも影響する

相続税は相続の発生(被相続人の死亡)から原則10ヶ月以内に申告・納付が必要であり、登記の有無に関わらず課税関係は生じます。相続登記をしないことで相続税の支払い義務を回避することはできません。

むしろ、不動産の分割や売却ができない状況では、相続税を支払う原資の確保が難しくなるおそれがあります。例えば、相続した財産が不動産しかない場合、登記を済ませないと売却できず、融資も受けられず、納税資金の捻出が不可能になり延滞税が発生するという悪循環に陥りかねません。

さらに、相続登記をしないまま相続税の申告期限を迎えると、法定相続分に従った取得として税額計算されるため、後で遺産分割で取得割合が変わっても更正の手続きが必要になるなど、煩雑になります。

相続登記は司法書士に相談しよう

相続登記を放置すると、権利関係の複雑化、不動産の売却・活用の困難さ、税金問題など、さまざまなリスクに晒されます。

特に2024年4月からは相続登記が義務化され、怠ると過料が課される可能性もあります。しかし、相続登記の手続きは複雑で、戸籍収集から権利関係の整理、必要書類の作成まで専門的な知識が求められます。そのため、相続が発生した際には速やかに専門家に相談することが重要です。

さくらリーガルパートナーでは、相続登記に関する様々な相談に対応し、スムーズな手続きをサポートしています。早めの対応が将来のトラブルを防ぎ、大切な資産を守ることにつながります。

相続登記に関するお悩みはさくらリーガルパートナーまでお問い合わせまでお問い合わせください。

LINEからもご相談いただけます。

お問い合わせ Contact

お電話でのお問い合わせ

[受付時間]8:30〜17:30 土日祝を除く

054-283-4750