ブログ

相続登記義務化の罰則は?過料10万円が課される条件

2024年4月1日から相続登記が義務化され、一定期間内に登記をしないと過料が課される可能性があります。 この記事では、相続登記申請義務に違反した場合の罰則や過料の条件、手続きの流れについて詳しく解説します。 相続登記義務化の基本的な内容を確認したい方は、以下のリンクをご覧ください。

相続登記義務化とは?

相続登記申請義務に違反したときの罰則

相続登記義務化に違反すると、10万円以下の過料が課される可能性があります。

ここでは、過料の詳細や対象となる条件、支払い義務者などについて説明します。

過料は行政上の秩序罰であり、刑事罰とは異なる点にも注意が必要です。

相続登記義務化に違反すると10万円以下の過料が発生

通知を受けた裁判所で要件に該当すると判断された場合、裁判所の決定により10万円以下の過料が発生します。

相続登記の申請義務があるにも関わらず、これを怠った場合は行政上の秩序罰が下されますが、過料は刑事罰のような罰金とは異なります。

刑事罰ではないため前科はつきません。

罰則・過料の対象になる要件

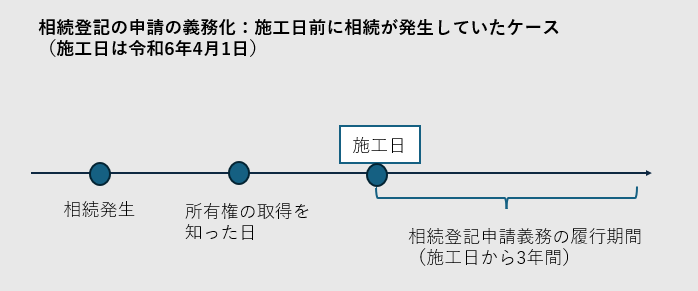

相続登記義務化に伴う過料の対象となる条件は、不動産を相続で取得した時期によって異なります。令和6年4月1日以降に相続で不動産を取得した場合と、それ以前に取得した場合で条件が変わりますので、注意が必要です。

<不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月1日以降の過料の対象になる条件>

- 不動産を相続で取得したことを知った日から、正当な理由なく3年以内に相続登記をしなかった場合は過料の対象になる

- 遺産分割により不動産を取得した場合、遺産分割の日から、正当な理由なく3年以内に登記をしなかった場合は過料の対象になる

<不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月1日以前の過料の対象になる条件>

- 令和9年3月31日までに、正当な理由なく相続登記をしない場合は過料の対象になる

- 遺産分割により不動産を取得した場合、遺産分割の日から、正当な理由なく3年以内に登記をしなかった場合は過料の対象になる

参考:法務省

過料は誰が払う?

相続登記を怠った場合、過料は相続人が支払います。相続人が複数いる場合や特殊な条件、過料を払う期日については、以下のように考えられます。

- 相続人が複数いる場合でも、相続登記の義務を履行しなかった人のみが過料の対象となります。

- 過料を払う期日は、裁判所の決定から一定期間内とされることが多いですが、具体的な期限は個々の事案によって異なります。

相続登記の義務は全員履行する必要があるのか?

相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で相続人申告登記の申出ができます。

ほかの相続人の文も含めた代理申出も可能ですので、司法書士に相談するのがおすすめです。

過料の発生は毎年?1回だけ?

過料は原則として1回限りの措置ですが、登記を放置し続けることで問題が複雑化・大規模化する可能性があります。以下の点に注意が必要です。

- 登録免許税の軽減措置があり、価格が100万円以下の土地については非課税になります。

- 過料10万円と変わらない費用で相続登記ができるケースは多々あります。

- 行政罰は刑事罰と違い資格や海外渡航の制限は生じませんが、社会的信用が失墜するので過料が処される前に対応すべきです。

相続登記義務化の罰則の流れ(過料事件の手続き)

相続登記申請義務に違反した場合の過料事件の手続きは、主に「申請の催告」「過料通知」「過料決定」の3段階で進められます。

各段階での具体的な内容と注意点について、以下で詳しく説明します。

申請の催告

相続登記義務に違反して過料に処せられるべき人がいることを登記官が職務上知ったとき、まずは申請義務に違反した者に対し、相当期間を定めて申請すべき旨を催告します。

この段階で適切に対応すれば、過料を回避できる可能性があります。

過料通知

申請の催告があったにもかかわらず、期限内に申請されない場合に限り、登記官は地方裁判所に事件を通知します。ただし、正当な理由があると認められた場合は過料通知は行われません。

正当な理由の例には以下のようなものがあります。

- 相続人が極めて多数いるため、戸籍謄本等の資料収集や相続人の把握に時間がかかる

-

遺言の有効性や遺産の範囲が争われている

-

申請義務を負う相続人自身が重病などの事情がある

-

相続登記の申請義務を負う者が配偶者からの暴力等により避難を余儀なくされている

-

経済的困窮により登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない

過料決定

登記官から通知を受けた裁判所は、過料を科すか科さないかを決定します。過料を科す場合、過料の金額を10万円以下で決定します。この決定に不服がある場合は、一定期間内に異議を申し立てることができます。

まとめ

相続登記義務化の罰則と過料の金額、罰則を受けるまでの流れについて紹介しました。後回しにするほど問題が複雑化し、資料を集める手間やかかる費用が大きくなるので、早めに対処するのが望ましいです。

さくらリーガルパートナーは相続登記義務化の際に生じる手続きを遂行するプロフェッショナルです。相続登記に関する不安や疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせ Contact

お電話でのお問い合わせ

[受付時間]8:30〜17:30 土日祝を除く

054-283-4750