ブログ

相続登記の必要書類を専門家が徹底解説!スムーズな手続きのコツも教えます

相続が発生すると、不動産は自動的に相続人に名義変更されるわけではありません。

相続人が財産の名義を取得するためには、「相続登記」が必要となります。

この記事では、相続登記に必要な書類をケース別に詳しく解説し、スムーズな手続きのコツを紹介します。

2024年4月からは相続登記が義務化されたため、手続きの重要性が高まっています。

必要な書類を理解し、事前に準備を進めることで、相続登記をスムーズに行うことができます。

相続登記の必要書類とは?ケース別の書類リストを確認しましょう

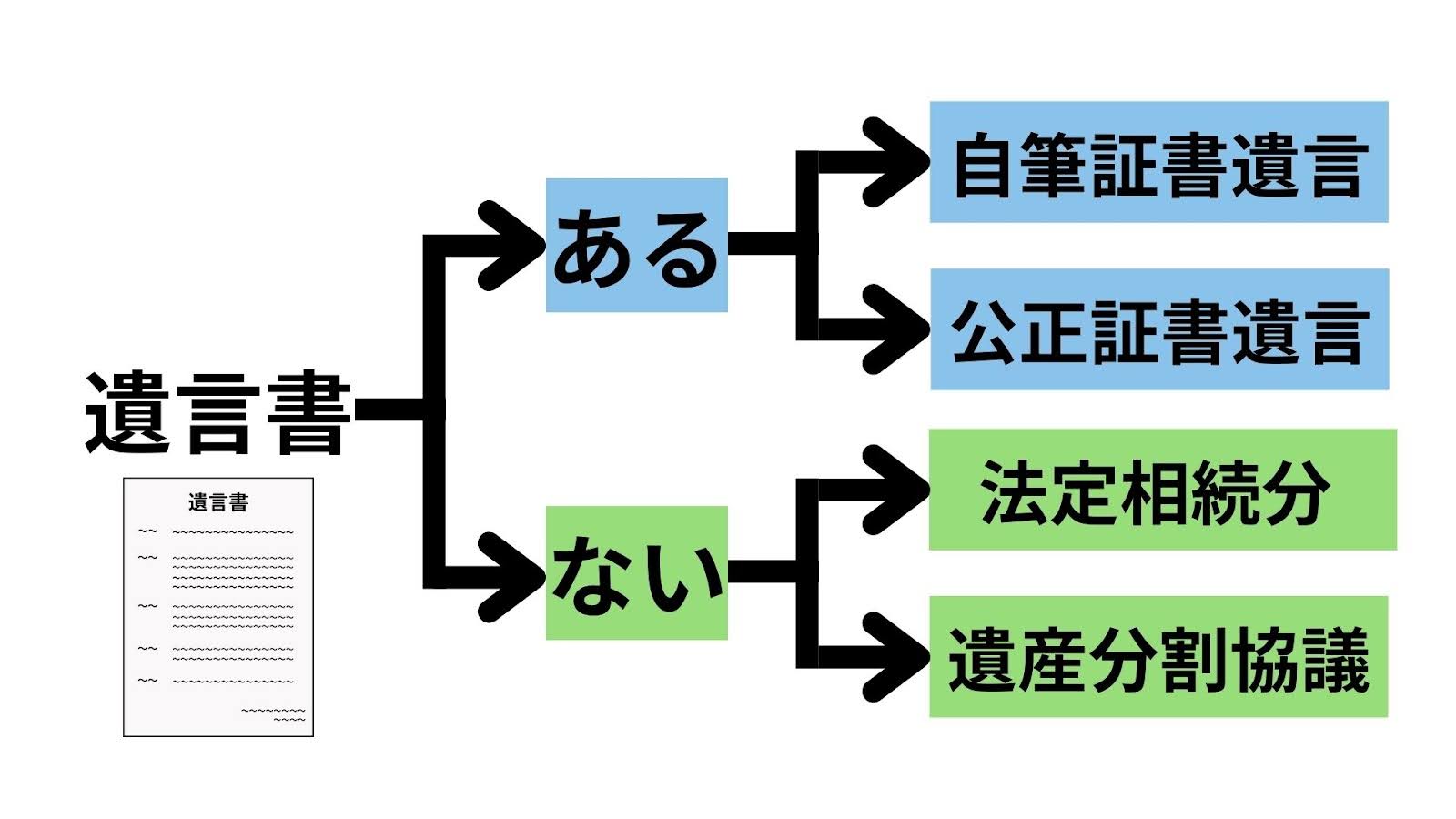

相続登記に必要な書類は、相続が発生した状況によって異なります。

大きく分けて、遺言書の有無、法定相続で分けるか遺産分割協議で分けるか、といったケースが存在します。

それぞれのケースに必要な書類は異なるため、注意が必要です。

以下では、ケース別に相続登記に必要な書類リストを詳しく解説していきます。

ご自身の状況に合ったケースを確認し、必要な書類を把握するようにしましょう。

遺言書がある場合の必要書類

遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容に基づいて相続登記を行います。

遺言書で相続人に相続させる場合、以下の書類が必要となります。

自筆証書遺言の場合

- 遺言書

- 遺言書の検認済証明書

- 被相続人の戸籍謄本(死亡時の戸籍謄本)

- 受け取る方の戸籍謄本

- 受け取る方の住民票

- 固定資産評価証明書

公正証書遺言の場合

- 公正証書遺言の正本または謄本

- 被相続人の戸籍謄本(死亡時の戸籍謄本)

- 受け取る方の戸籍謄本

- 受け取る方の住民票

- 固定資産評価証明書

遺言書がない場合の必要書類

遺言書がない場合、相続人は、法定相続分で財産を分けるか、遺産分割協議で自由に相続分を決めることができます。

それぞれのケースで必要書類が異なるため、注意が必要です。

法定相続分で分ける場合の必要書類

法定相続分とは、法律で定められた相続分の割合のことです。

法定相続分で財産を分ける場合、以下の書類が必要となります。

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の住民票

- 固定資産評価証明書

- 相続関係説明図

遺産分割協議による登記に必要な書類

遺産分割協議とは、相続人が話し合いによって、財産の分割方法を決めることです。 遺産分割協議で財産を分ける場合、以下の書類が必要となります。

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 固定資産評価証明書

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

法定相続分で分ける場合と比べて、遺産分割協議書と印鑑証明書が追加で必要となります。

相続登記の必要書類を取得する方法

相続登記に必要な書類は、それぞれ取得方法が異なります。

戸籍謄本や住民票は役所で取得できる一方、不動産登記事項証明書は法務局で取得する必要があります。

また、書類によっては郵送やオンライン申請に対応している場合もあります。

以下では、主要な必要書類の取得方法について詳しく解説します。

被相続人・相続人の戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本とは、出生、婚姻、死亡などの身分事項が記録されている重要な書類です。 相続登記では、被相続人と相続人全員の戸籍謄本が必要となります。 これは、相続関係を証明し、相続人の範囲を明確にするために必要です。

戸籍謄本の種類と注意点

戸籍謄本には、「現在戸籍」「除籍」「改製原戸籍」などの種類があります。 相続登記には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、相続人全員の現在の戸籍(被相続人の死亡日以降に取得したもの)が必要となります。

戸籍謄本を請求する際には、本籍地、筆頭者、必要な人の氏名、必要な戸籍の種類を正確に伝えるようにしましょう。

取得できる場所

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役所の窓口で取得できます。

郵送やオンラインで請求できる場合もあります。また、広域交付制度もあることから本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求することができます。

配偶者直系尊属、直系卑属までは1か所で取得することができます。(代理人郵送不可)

被相続人の住民票除票・戸籍附票の取得方法

住民票除票とは、死亡や転出などにより住民票から削除された人の記録です。

戸籍附票とは、戸籍に記録されている人が、過去にどこに住民登録をしていたかを証明する書類です。

取得の際は本籍が記載されているものを取得しましょう。

住民票除票・戸籍附票の役割

住民票除票は、被相続人が死亡したことを証明するだけでなく、過去の住所履歴を確認することができます。

戸籍附票は、被相続人が過去にどこに居住していたかを証明することで、被相続人と登記名義人が同一人物であることを裏付けることができます。

これらの書類は、相続登記の際に重要な役割を果たします。

取得できる場所

住民票除票と戸籍附票は、被相続人の最後の住所地のある市区町村役所の窓口で取得できます。 郵送やオンラインで請求できる場合もあります。

相続人の住民票の取得方法

相続人の住民票は、相続人の住所や氏名を確認するために必要となります。

取得方法は戸籍謄本とほぼ同じで、相続人自身の住所地のある市区町村役所の窓口、郵送、オンラインで請求できます。

不動産の登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書とは、不動産の所有者や抵当権などの権利関係が記載された証明書です。相続登記では、不動産の現在の所有者を確認するために必要となります。登記事項証明書は、法務局の窓口、またはオンラインで取得できます。

固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書とは、不動産の評価額が記載された証明書です。相続登記では、登録免許税の計算に必要となります。

必要な理由と注意点

固定資産評価証明書は、相続登記の際に登録免許税を計算するために必要となります。

登録免許税は、不動産の評価額に基づいて算出されるため、固定資産評価証明書が重要な役割を果たします。

不動産の評価額は、毎年変動する可能性があります。

そのため、相続登記には、原則として最新年度の固定資産評価証明書が必要となります。

評価額の変動時期は、通常4月1日です。

時期に注意し、必要なタイミングで取得するようにしましょう。

取得できる場所

固定資産評価証明書は、不動産所在地の市区町村役所の窓口、または郵送で取得できます。

遺産分割協議書と印鑑証明書の準備

遺産分割協議書は、真意に基づくものかを確認するため相続人全員が実印を押印する必要があります。

印鑑証明書は、遺産分割協議書に押印された印鑑が、相続人本人のものであることを証明するために必要となります。

遺産分割協議書の作成は、相続人自身で行うこともできますが、専門家に依頼することも可能です。

専門家に依頼することで、法的にも有効な遺産分割協議書を作成することができます。

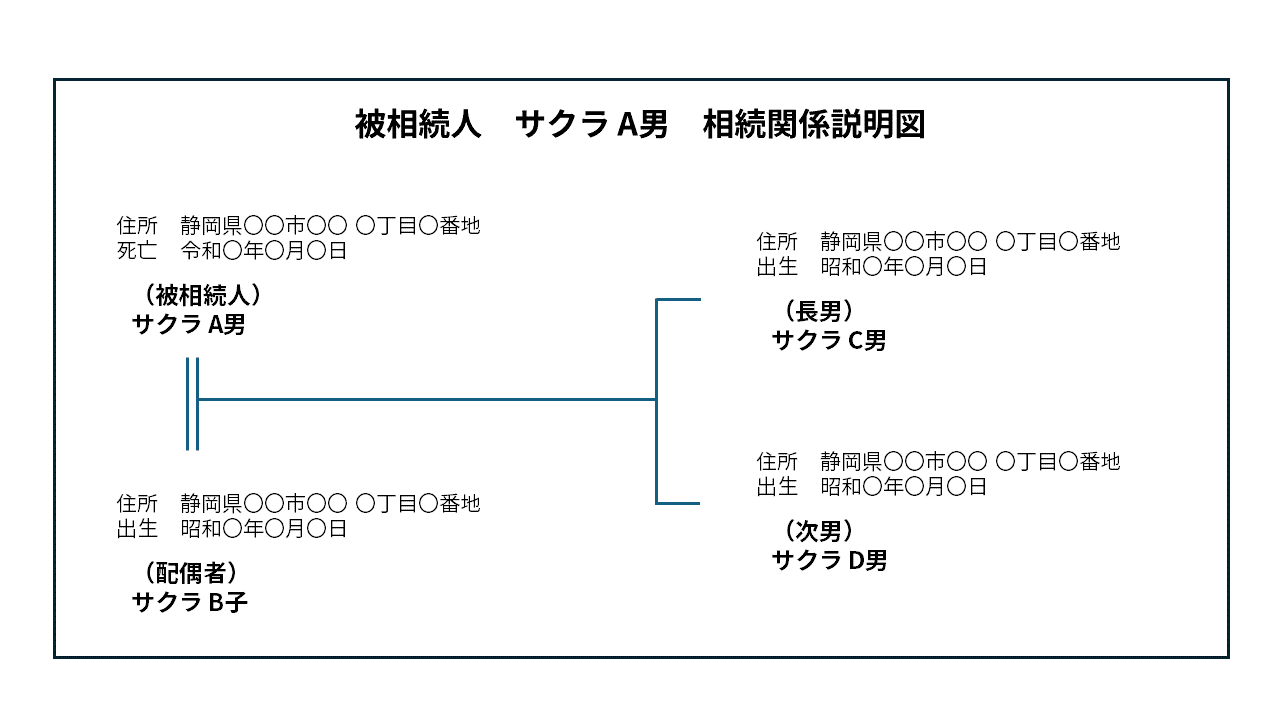

相続関係説明図の作成方法

相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係をわかりやすく図示したものです。

相続登記では、戸籍謄本の原本還付を受けるために必要となります。

相続関係説明図の役割

相続関係説明図は、相続関係を視覚的にわかりやすく示すことで、相続登記の審査をスムーズに進めるために役立ちます。

また、戸籍謄本の原本還付を受けるために必要となる場合があり、原本を大切に保管したい場合に有効な手段となります。

相続関係説明図は、法定相続情報一覧図とは異なります。

記載方法と注意点

相続関係説明図には、被相続人を中心に、相続人全員の氏名、続柄、出生年月日を記載します。

婚姻や養子縁組など、相続関係に影響を与える事項も正確に記載する必要があります。

相続関係説明図の作成は、相続人自身で行うこともできますが、専門家に依頼することも可能です。

専門家に依頼することで、正確でわかりやすい相続関係説明図を作成することができます。よくある間違いとして、続柄や出生年月日を誤って記載してしまうケースがあります。

注意深く作成するようにしましょう。

遺言書の種類と注意点

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

それぞれ作成方法や効力に違いがあるため、注意が必要です。

自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自署し、押印して作成する遺言書です。

財産目録はパソコンで作成することも可能です。

費用を抑えて作成できるメリットがある一方、有効要件が厳格で、形式的な不備があると無効になってしまう可能性があります。

自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認とは、遺言書の形式的な有効性を確認する手続きです。

保管方法としては、自宅で保管することもできますが、紛失や改ざんのリスクを考慮して、法務局の遺言書保管制度を利用するのもよいでしょう。この場合、家庭裁判所での検認は不要になります。

公正証書遺言の注意点

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。

公証人が内容を正確に記録し、保管するため、遺言書としての信頼性が高い点がメリットです。

公正証書遺言を作成するには、公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもと、遺言内容を公証人に伝えなければなりません。

費用は、遺言の内容や財産価額によって異なりますが、自筆証書遺言よりも高額になる傾向があります。 公正証書遺言は、検認手続きが不要であるため、相続手続きをスムーズに進めることができます。

相続登記の必要書類が揃わない場合の対処法

相続登記に必要な書類をすべて揃えるのが難しい場合があります。 戸籍が古い場合や、相続人が遠方に住んでいる場合など、様々な理由で書類が取得できないことがあります。 しかし、必要書類が揃わなくても、代替手段を用いることで相続登記を進めることが可能です。

除籍謄本等が取得できない場合

火災や災害などで戸籍が滅失した場合、除籍謄本等が取得できないことがあります。 このような場合は、代替手段として、市区町村長の証明書や不在籍証明書などを利用することができます。

除籍謄本等の代替書類

除籍謄本等が取得できない場合、市区町村長が発行する証明書や不在籍証明書などを代替書類として利用できます。 市区町村長の証明書は、除籍謄本等が存在しないことを証明する書類です。 不在籍証明書は、特定の市区町村に戸籍が存在しないことを証明する書類です。

これらの代替書類を取得するには、被相続人の最後の住所地のある市区町村役所に問い合わせる必要があります。 必要な書類や手続きは、市区町村によって異なる場合があります。

まとめ:スムーズな相続登記のために必要書類は早めに揃えよう

相続登記には、多くの必要書類があり、取得に時間がかかる場合もあります。

スムーズな相続登記のために、なるべく早く書類収集を始め、余裕を持って準備を進めることが重要です。

相続登記は、手続きが複雑で専門知識が必要となる場合もあります。

時間がない場合や手続きに不安がある場合は、専門家に依頼することを検討しましょう。

さくらリーガルパートナーではスムーズな相続登記を心がけています。必要書類がわからない方でも、まずは安心してお問い合わせください。

お問い合わせ Contact

お電話でのお問い合わせ

[受付時間]8:30〜17:30 土日祝を除く

054-283-4750